終於等到Jeffrey Zeig老師來台灣了~

今年已經77歲的老師是米爾頓艾瑞克森(Milton Erickson) 的大弟子,創立米爾頓艾瑞克森協會。他還定期舉行心理治療年會,讓世界各地的大師能在齊聚一堂,並推廣艾瑞克森的催眠。

我第一次看到老師是在2017在加州舉行的年會,那時他也是大會主席,介紹歐文亞隆的大會演講,我對他的第一印象是國際年會主辦人的犀利跟強大氣場;後來老師2019來台灣開工作坊,才有機會就近學習。

2025年的督導班有四天,除了Jeff之外,還有洪偉凱心理師跟黃天豪心理師共同督導,內圈的同學輪流上台去做催眠治療師、督導、個案,老師們也會每天示範催眠治療。作為旁觀者,我的收穫也非常豐富,除了看大師做個案,也學習大師如何回饋內圈的同學。

我很喜歡參加有示範的工作坊,因為除了專業學習,自己相關的議題還能順勢獲得療癒。

我印象深刻的是,有一場老師帶個案做催眠,面對人生無法逃避的衰老死亡, 如何找尋跟創造意義?老師用腳踏車隱喻,如果小時候騎過腳踏車,長大自然就會騎,他是身體記憶,身體自然會找到平衡,當你會騎了,不需要特別去注意也能平衡。

我想到大學的時候騎腳踏車的經驗,被男朋友載著的經驗,還有前幾天孩子已經能自己騎車在公園玩,媽媽在草地上和新朋友聊天。

回頭一看已經走了好長一段路,從大學時代對生涯的迷茫,前幾年需要花很多心力照顧幼童,現在好像又可以多一些精力在工作。

人生有好多的衝突、無力、限制,但同時也能在找尋平衡中發現各種意義,就像老師說的,那個意義可以是愛、可以是助人,很幸運的是我的生活中能擁有這些。

真誠與同理的態度

我觀察到老師做個案的開頭,會不斷確認個案目標。即使個案已經說了好像還算明確的目標,老師有時還是會說,「我不太理解你的問題,我不太確定你要的目標」,我在QA時段問老師他的用意?

Zeig:「我做得比較好的是衝突跟目標,我的目的是簡化問題。比如個案想要解決的是有關人格或自我成長相關,不是簡單的衝突跟目標。

做治療的時候,要比平常更誠實,我的確還有疑問,同時我也藉著提問跟個案建立關係。」

簡化問題是治療開始時設定目標的一部分,艾瑞克森學派的原則是選擇簡單容易解決的目標,治療師根據自己的能力決定要處理的目標。

在治療早期重新定義問題,能讓治療變得容易一點。此外,老師重複的探問,目的是能真正理解個案,知道個案還沒有呈現的自我,知道他內在的衝突,並且找到合作的路徑。

Zeig:「治療師要展現超於常人的誠實跟正直,我們也希望個案對我們很誠實。我在治療中有時候真的就是不懂,我在表達我的感受。我也請個案講自己真正的困難。

我希望個案跟我都一樣誠實,我有我的限制,那並不是個案的問題,是治療師自己的困難。

當我們希望個案誠實,也要有一樣的態度,不是假裝自己有什麼超能力,我真的沒聽懂,我想要清楚的表達這件事,這是我的責任去澄清,我要異常的誠實。」

我想如果對個案理解的不夠深,就開始進行諮商或催眠,會很難做的深入,也很難貼近。所以心理師要持續保持誠實,試著聽懂個案,陪著個案覺察內在核心的需求。不用害怕承認自己還聽不懂、還不知道。就像祖師爺米爾頓.艾瑞克森總是會說:「I don’t know, but I am curious. 」

順勢而為 utilization

這次上課很有意思的,是師母也來到現場,師母Julie也是心理博士,專精於飲食疾患,老師在某一次會談中對個案說:「讓我們稍微暫停一下,看我太太能不能提出一些建議」。Julie也提供了很好的回應,幫助治療推進更深的層次。

有人提問為何老師有這樣的選擇,老師的回應是:「我希望他為我賦能,在做治療的時候,外面的人可能有更清楚的看見,所以我對了啊!」

老師這個行動,是艾瑞克森的催眠裡「順勢而為 utilization」,現況有什麼用什麼,找出個案原本的資源,也運用所有能用到的資源。我觀察老師做個案的時候,會把自己當作可利用的資源,比如要個案可以寫信給他、持續回報進度給他、有作品可以傳給他看之類的。

Zeig:「即使是遠距治療也可以使用順勢而為,不一定要肢體跟行動,可以用言語,就看你手邊有什麼資源,不同的資源跟媒介都有優點跟限制,這是順勢而為的哲學,不管你手邊有什麼媒介就盡可能用。如果你可以貫徹這個精神,就是一種足夠的感覺。

什麼都可以拿來用,這是艾瑞克森的人生哲學,把這樣的精神運用在心理治療,他也示範了順勢而為,運用自己「講話不清楚」「身體上的限制」…。

心理的困難,就是病人覺得自己有限制,像是病人覺得自己沒法戒煙、沒法對人好。順勢而為剛好相反,不管存在什麼都可以用。我第一次見艾瑞克森的時候,他開始講辦公室的電話,他引導我的方法,是一直討論那個電話,這不是他事先準備好的橋段,他即興的使用手邊的東西。

我之前讀過這個概念,但我看到他如何使用,成為我心理治療最核心的部份。有一本書他幫我的簽名是『用這本書來卷你的頭髮』,他運用我的捲髮(Jeff有自然捲)。

有時我也會想不出來用什麼,但艾瑞克森什麼都可以用,我就持續練習,持續精進技巧。艾瑞克森做個案會用順勢而為,去打破個案心理的僵化…..

他也內化「順勢而為」變成生活風格,這是我們所有學習者貫徹的原則。」

彈性與量身定製

如果你想要獨一無二的創造力,針對個人來進行治療,就會像艾瑞克森的治療。

Zeig: 「個案的問題是僵化,心理師要很有彈性的應用各種東西、空間、姿勢…

個案來的時候不是要資訊,他想要的是體驗。重點是在過程中讓個案經驗到自己能夠有所不同。

艾瑞克森模式是一種問題解決模式,短期與焦點取向的,當個案想要成長,有障礙想去克服,就很適合用。我在學校時期,學到很多的規則有關如何做治療,艾瑞克森都會打破,但他打破的意圖是為了要幫助個案克服困境,而且有效。

如果能遵循規則進行治療當然很好,但治療過程是有機的,我們要想辦法處理每個人不同的個性跟需求。我花了很多時間在他旁邊學習,我最常見到的主題是「彈性」,也可能我是比較僵化的學生。

但「彈性」這是一個很常見的主題,找到一個有彈性的解決方案,而不是被規則鎖死。每一個療程都量身定製,比標準化的作法更重要。」

(老師的簽名也都是量身訂製,每個人都不一樣,很有創意)

由於老師提到催眠偏短期及焦點取向,我在QA時間詢問老師對於催眠做長期治療的看法,是否每次都要讓個案有催眠的體驗?

老師的回答是,要根據個案的需求來決定,有些個案會需要一個長期療程 ,所以催眠可以是你療程當中的一部分 ,催眠可以被整合在長期諮商中。

Zeig提到把催眠想當成是一個交通工具,可能是汽車,可能是機車。要把個案從這個點帶到下一個點 ,需要什麼樣的交通工具是不一定的。

重點是為個案選擇適當有效的療法,催眠是一個幫助個案改變狀態的工具!

如果個案容易緊張,那可以利用催眠來替他消除這個緊張,來創造一個新的經驗 ,讓他知道他是有這個彈性 ,他可以緊張 ,他也可以不緊張。

我自己的學習經驗是從NLP開始,延伸學習NLP的三大核心學派,完形、催眠、家族治療,我自己的經驗中,這三個取向是很相容的,我的工作中會融入他們。我也看到老師在這幾天做個案的時候使用很多完形的空椅,老師提到他受過不同的訓練:完形訓練、家庭治療、人際歷程、同理心、認知治療…等,艾瑞克森是他的核心思想,但他的作法不只有一種,也不會堅持要用任何一種做法。

身為社會觀察家,我多年從旁觀察各個大師,發現他們都很好學,不會只學一種學派,畢竟個案千百種,心理師有越多工具在手,才容易為個案量身定製。

《金剛經》言:「如來常說:汝等比丘,知我說法,如筏喻者,法尚應捨,何況非法。」不需要執著一定要用什麼方法,會更有彈性跟效能。

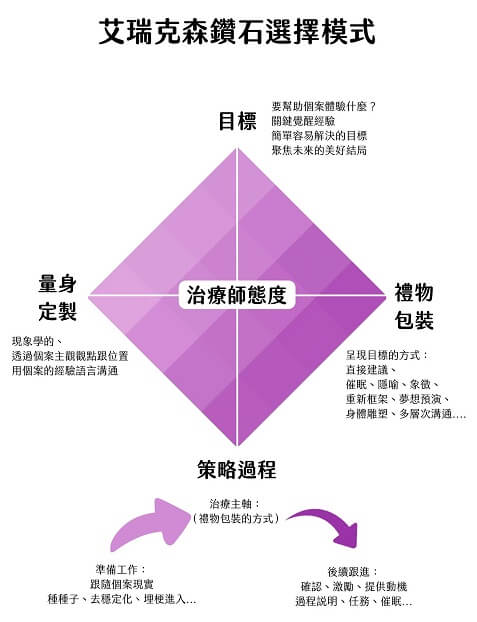

艾瑞克森學派架構核心「治療師的態度」

治療師的態度可能是最重要的因素!在Zeig老師書中寫的「鑽石選擇點模式」,核心正是治療師的態度,因為治療目標還是藉由個案與治療師的互動來決定,技巧本身沒有療效!了解個案的感受、現實,這是治療的開端。

Zeig說他的同理心是跟媽媽學的,他媽媽非常有同理心,但即使他媽媽很有同理心,還是要持續的練習,因為治療的起點來自了解對方的位置。老師認為他遇過心理治療者中,艾瑞克森是最有同理心的,即使Carl Rogers是同理心專家。Zeig鼓勵學生學習,最基本的技巧就是能同理心調頻。

艾瑞克森學派的治療者像是導遊,用同理心跟對方調頻,陪伴個案設身處地的著想,幫助個案澄清他的目標,再運用艾瑞克森的做法塑造未來的方向。

謝謝主辦團隊跟樊導等工作人員,為所有來訪者打造一個很好的空間,引領我們享受催眠的樂趣,還有珍妮老師邀請我參加這次的課,非常感恩有機會參與。

我特別喜歡這次上課場地,每天早上八點半就到,以前大學上課都沒那麼認真,其實是因為上次去劉婷老師座無虛席的課被嚇到,晚去就沒位置坐。

但這次空間在台大活二的會議廳,非常寬敞舒適,而且地下室網訊號很弱不能上課滑手機,真的像回到大學時代…

其實我還有好多想分享,歡迎你們下次再見。

延伸閱讀:

如果您也喜歡心理學,歡迎加入我的FB,會將我的學習資源分享在這裡

https://www.facebook.com/meetype.tw